慢性腎臓病(CKD)の患者さんに蛋白制限食は必要?

森下記念病院のスタッフブログをご覧の皆様、

こんにちは、院長です。

従来、慢性腎臓病(CKD)の患者さんには、腎臓の負担を減らすこと、老廃物の蓄積を防ぐこと、リンの上昇を防ぐことなどを目的として、比較的厳格な蛋白制限を行うことが主流でした。しかし、最近はこの蛋白制限について必ずしも厳格な管理が必要ではないのではないかという意見がでてきています。そこで今回は慢性腎臓病(CKD)患者さんに蛋白制限食は腎臓を守るうえで必要か、という内容の最近の論文を読みました。

アメリカ腎臓学会の刊行誌であるKidney 360誌に2022年に掲載された論文です。

CKDにとっての蛋白制限:先に進むとき

Protein Restriction for CKD: Time to Move On KIDNEY360 3: 1611–1615, 2022

この論文は、“低蛋白食は腎臓を萎縮させる”という大胆な文章で始まっています。この筆者は、もちろん過剰なたんぱく質の摂取を推奨するわけではないようですが、基本的には低蛋白食を意識しすぎるよりもしっかりと食事を摂り、食事を楽しむことも重要であるというスタンスをとっているようです。

これまで欧米を中心として、いくつかの世界的な機構から腎臓病に関わるガイドラインが公表されています。これらのガイドラインのなかで、蛋白制限の指標はCKDの程度にもよりますが、厳しい設定では0.3-0.5g/kg/日、緩い設定では0.8-1.0 g/kg/日といったように機構によりさまざまであり、一律に統一された見解はありません。

そのなかで、比較的厳しい設定をしているガイドラインの作成のもとになっている臨床研究は、やや古い研究であり、現在の降圧剤の主力のひとつであり腎保護効果のあるRAS系阻害薬を服用していない患者さんを対象としており、満遍なく臨床研究を網羅したガイドラインではない、ということが示唆されています。また、そのほかのガイドラインの作成元になっているデータにおいて、低蛋白食が末期腎不全(透析や移植が必要となる進行したCKD)になるリスクを抑制したという確固たるデータは少ないようです。

前述した厳しい設定をしているガイドラインでは、低蛋白食が透析になるまでの期間を遅らせると記述されている一方で、GFRの低下(CKDの進行)は抑制することはできないということも記載されています。このやや矛盾を感じる部分に、この論文の筆者は言及しています。可能性としてではありますが、透析に至るまでの期間を遅らせる原因としては、低蛋白食がいくつかの尿毒症症状(末期腎不全で老廃物が蓄積して発症する症状)を顕在化させないため、医師が透析導入の判断することを遅らせるというものです。そうでれば、GFRの低下(CKDの進行)は抑制することはできないので、少なくとも尿毒症症状が無いCKDの早期から低蛋白食を提案することにメリットはないのではないか、ということです。

単純に低蛋白食というよりも、重要な可能性がありそうなポイントとして、摂取する蛋白質の質についても言及されています。同じ蛋白質の摂取量であっても、赤身肉のような動物性蛋白質の摂取量が多い患者群で、末期腎不全のリスクが上昇しているというデータの臨床研究があり、鶏肉・卵・魚・乳製品などの蛋白質は赤身肉に比べてその傾向が見られなかったようです。

結論としては、いまのところ、明確かつ決定的かつ首尾一貫したデータがない状況であり、安易に低蛋白食を推奨するのはいかがなものか、ということです。そして、おいしい食事と食事の多様性は、人生の大きな喜びの一部であることも述べられています。

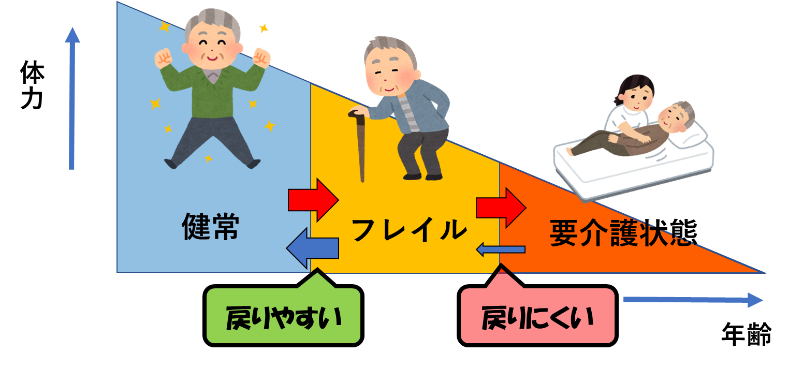

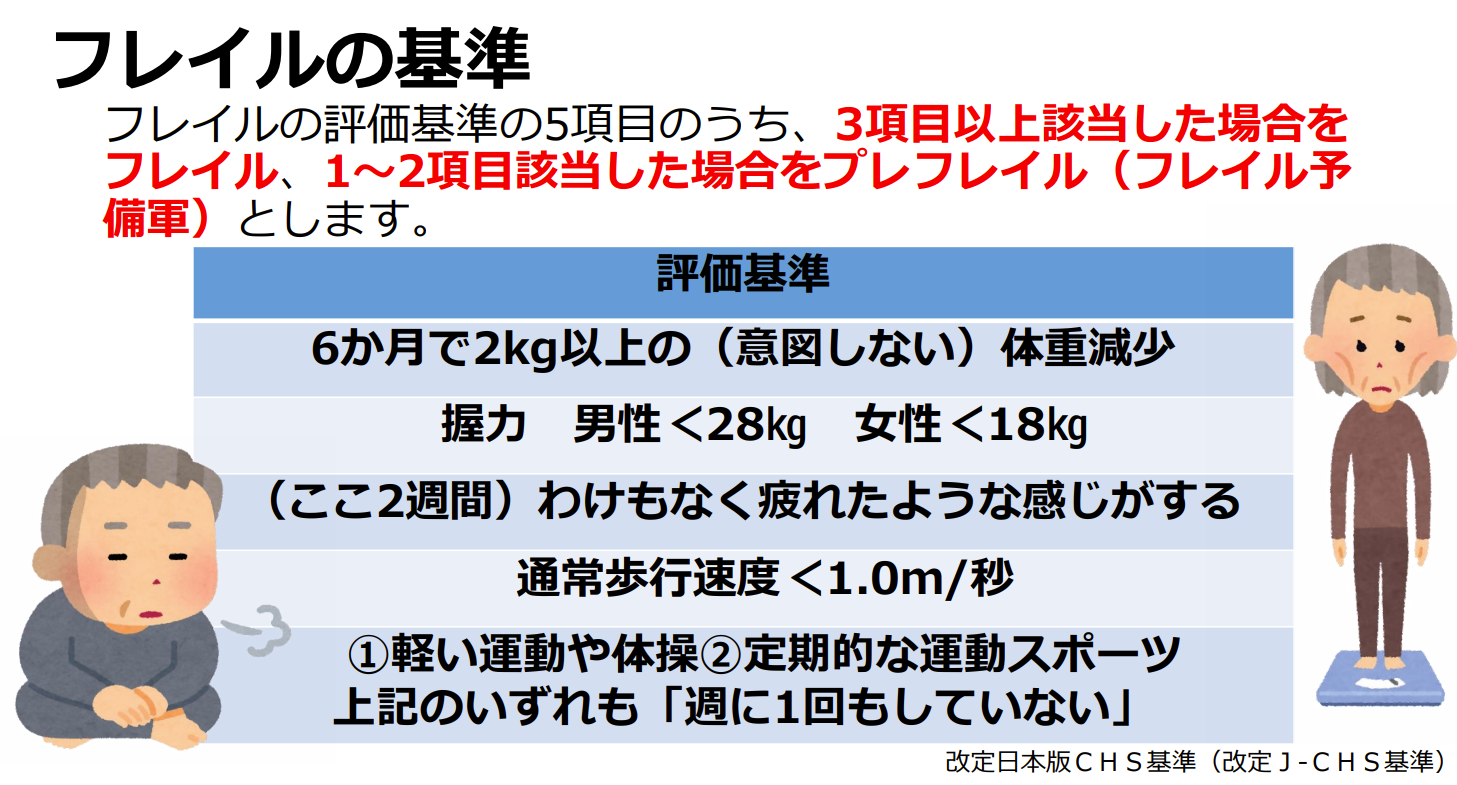

私も、この論文に近い意見をもっています。ある程度の規律は必要ですが、基本的には過剰な制限食で食事が楽しいもので無くなることは避けたいと常々考えています。そして、昨今のCKDにおけるトピックとして、サルコペニア/フレイルという概念が浸透しています。サルコペニアとは筋肉量が減少し身体機能が低下した状態をさし、フレイルとは虚弱状態のことで、加齢に伴い予備能力が低下し健康上の問題を起こしやすくなった状態のことをさし、どちらも相互に関連しています。このサルコペニア/フレイルに対して、十分な食事を摂取することや運動療法を行うことで、進行を予防し健康寿命が延びることが期待されます。それぞれの患者さんに適した、必要なカロリーや蛋白質を摂取して、適度な運動を行い、良好な栄養状態を維持して運動能を保持し、身体的予備能を改善させることが大切です。

低蛋白食がCKDの進行に必ず有効であるという確固たるデータがないのであれば、少なくとも過剰な制限を行うことではなく、食事を楽しめる余裕を持ち、身体的にも精神的にも総合的に健康な状態で腎臓を守っていきたいと考えています。